Unbox Bouldering

DIY or die!

Und los.

Ein genaues Ziel stand zum Projektbeginn nicht fest, dafür eher die Fragestellung: Wie bette ich ein Industriedesign-Projekt behutsam in den Kletter-Kontext ein?

Eine Beobachtung, die sich dabei wie von selbst in den Vordergrund schob, war die steigenden Bedeutung des Kletterns an künstlichen, explizit zum Klettern entworfenen, Gegenständen. Denn seinen Ursprung hat das Bouldern und Sportklettern im Bergsteigen. Und Berge sind eben nicht zum Klettern da – sie sind einfach da.

„Die Eroberung des Nutzlosen“ wird abgelöst durch die Erfüllung eines Zwecks. Aber bedeutet das, dass jedes Spielzeug ein eigentliches Spielen, im Sinne des Losgelöstseins von Zweck, unmöglich macht? Worin liegt überhaupt die Natur des Spielens?

Und wie hat sich das Spiel Klettern im Lauf seiner Geschichte entwickelt?

Um diesen Überlegungen besser nachgehen zu können und etwas mehr Orientierung zu gewinnen, begann ich eine kleine Sammlung von Notizen und recherchierten Informationen.

Diese Sammlung hatte den schönen Begleiteffekt, dass sie nicht nur mir selbst half mein Projekt besser zu verstehen, sondern auch, es besser nach außen kommunizieren zu können.

Worum geht es eigentlich beim Bouldern? Welche Rolle spielen dabei Begriffe wie Kreativität, Freiheit, Eigeninitiative? Und wie könnte ich es schaffen, mit einem Industriedesign-Projekt an das Wesentliche des Boulderns, dieser sogenannten „Spielart des Bergsteigens“, heran zu kommen?

Unbox Bouldering – das Buch

Je länger ich Informationen und Gedanken sammelte, um kleine Illustrationen und Fotos ergänzte, desto mehr verlangte das entstehende Konvolut nach einer eigenen Form. So entstand dann schließlich, weniger parallel zum Projekt, sondern fast als eine Art „Entwicklungszentrum“ dafür, ein Buch.

So wurde bei der Arbeit an diesem auch immer wieder sichtbar, wie der nächste Schritt für das gesamte Projekt aussehen musste oder welche Information für seine Kommunikation noch besser aufbereitet werden konnte.

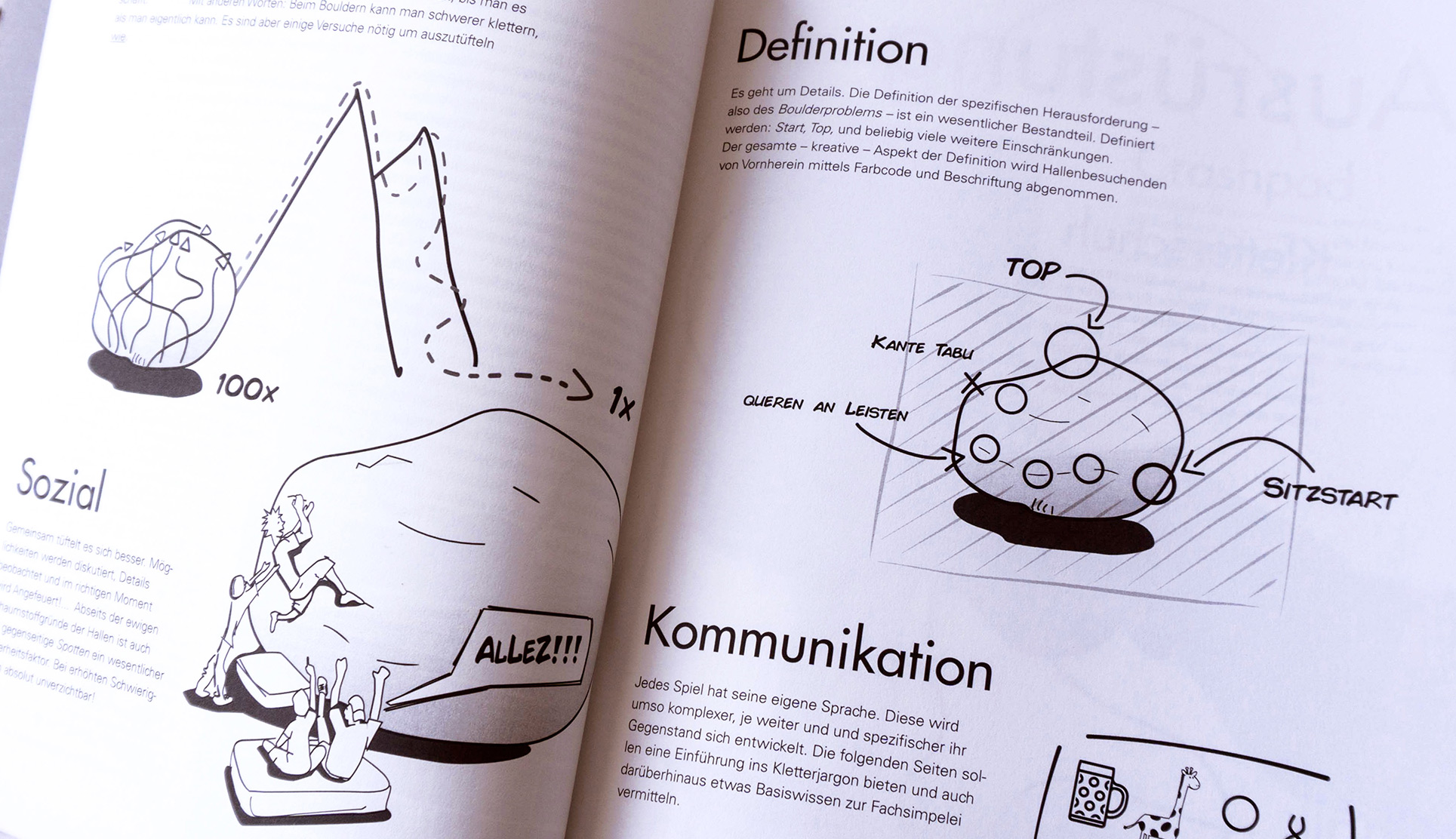

Von verschriftlichten Überlegungen zu Herkunft und Sinn der Kletterei, einer Einführung in die Spielregeln und das Jargon, einem Überblick über Ausrüstung, Bewegungsmuster, Griffarten und den Zusammenhängen der bekletterten Objekte zum jeweils benötigten Bewegungsrepertoire fand alles seinen Einzug. Wer sich dafür interessiert findet hier eine PDF-Version zum Download.

Urbane Bouldersafari #1

So entstand etwa bei der Überlegung, welche Kriterien erfüllt sein müssten, damit sich ein Gegenstand als interessantes Boulderobjekt eignet, die Idee eine erste urbane Bouldersafari auszurichten.

Eine Gruppe aus neugierigen Forscher:innen war schnell gefunden und in Nullkommanix eroberten wir uns die Stadt als einen riesigen Spielplatz, voller ungeahnter Möglichkeiten.

Anders, als beim Besuch einer Boulderhalle, in der alles extra für‘s Bouldern gemacht ist, Routen extra geschraubt und mit einem Farbcode schnell erkennbar markiert, anders als „inside the box“ galt es im freien, öffentlichen Raum auf einmal wieder selbst kreativ zu sein. Die Umgebung mit neuen Augen zu betrachten und sie zum Spielen umzunutzen.

Schere, Stein, Papier –

Holz, Stein, Metall.

Neue Möglichkeiten

War es überhaupt eine Überraschung? Die Stadt steckt voller toller Kletterobjekte. Man braucht nur einen Impuls die eigene Wahrnehmung so zu schärfen, dass man sie auch findet. Aber tatsächlich begann ich mehr und mehr die urbane Umgebung mit neuen Augen zu betrachten. Und darin offenbarte sich eine interessante Parallele: Besonders bei denjenigen meiner Kommiliton:innen, die selbst leidenschaftliche Skater:innen waren (und es bestimmt heute noch sind), stieß das Projekt auf große Resonanz. Alex Schulz sagte zu mir etwas wie: „Genau darum geht es auch beim Skaten. Die Stadt als riesigen Spielplatz begreifen!“

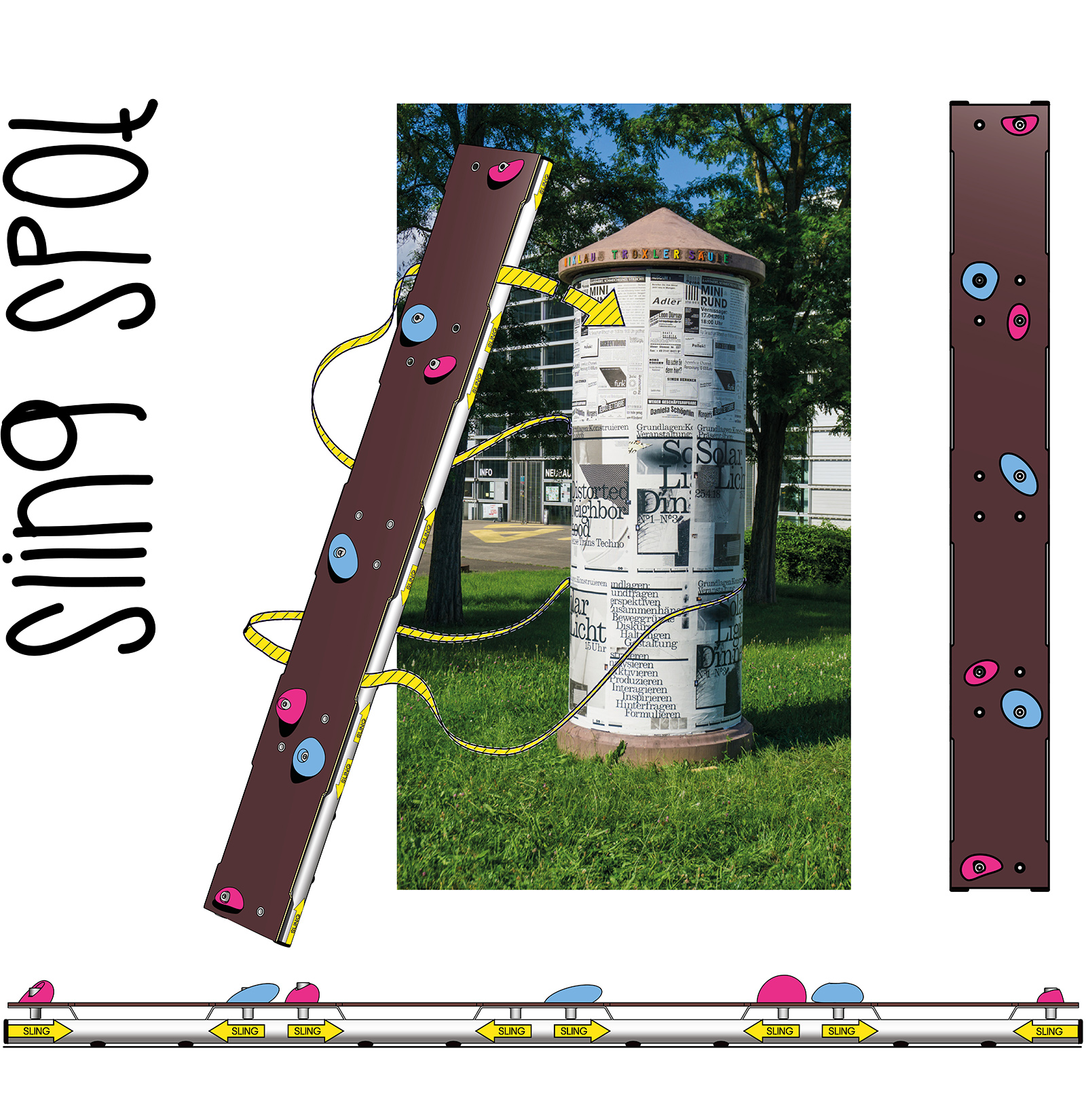

Der Gedanke gefiel mir. Was könnte also das Skateboard für Boulder:innen sein? Das Brett, mit dem sich die Stadt zum Spielplatz machen lässt! Als angehender Produktgestalter sollte ich ja schließlich auch ein Produkt gestalten. Und beim Kaffeepäuslichen Anblick unserer schönen Litfaßsäule auf dem Campus kam mir die Idee: Viele Objekte eignen sich FAST perfekt zum Bouldern, es fehlt oft nur noch eine Kleinigkeit.

Ein Spielzeug

Was uns gerade noch gefehlt hat, war ein Objekt, das sich flexibel und schnell an bestehende Strukturen befestigen lässt. Dabei dürfen keine Schäden entstehen und das ganze muss unkompliziert und reversibel sein. Dazu besteht die Anforderung, dass besagtes Objekt natürlich stabil sein muss, gleichzeitig aber auch transportfähig und leicht.

Als flexibles und reversibles Befestigungsmittel kamen mir Spanngurte in den Sinn, im Sportgeräte-Kontext auch vom Slacklinen bekannt. Damit lassen sich vorgefundene Strukturen aller Art bestens einfangen. Als Träger für die zu ergänzenden Klettermöglichkeiten dient eine dünne, und wetterfest beschichtete Sperrholzplatte – im Verbund mit einem abgekanteten Aluminiumprofil. Griff- und Trittmöglichkeiten werden zum Beispiel mit konventionellen Klettergriffen hergestellt, im Prototyp angebunden in einem Raster aus Aluminium-Einnietmuttern. Dadurch bleibt Sling Spot jederzeit flexibel und an wechselnde Anforderungen anpassbar.